Actualidad

Revisión sobre nuevas estrategias para el manejo de enfermedades poscosecha

El artículo de acceso abierto, de Q. Ullah et al., analiza estrategias innovadoras para el manejo de enfermedades poscosecha en frutas y hortalizas.

Las enfermedades poscosecha, impulsadas por hongos necrotróficos como Botrytis cinerea, Penicillium digitatum y Rhizopus stolonifer, representan una amenaza significativa para las cadenas de suministro mundiales de frutas y hortalizas, generando pérdidas anuales de entre el 20 % y el 40 % e impactos económicos superiores a los 10 000 millones de dólares.

Esta revisión evalúa críticamente

- estrategias innovadoras y sostenibles de control biológico,

- nanotecnología,

- recubrimientos comestibles y

- reguladores del crecimiento vegetal (RGV)

para mitigar estas pérdidas, haciendo hincapié en sus mecanismos y eficacia.

Agentes biológicos como Bacillus amyloliquefaciens y Pseudomonas fluorescens reducen la incidencia de enfermedades entre un 60 % y un 85 % mediante compuestos orgánicos volátiles (COV) y la competencia por nutrientes.

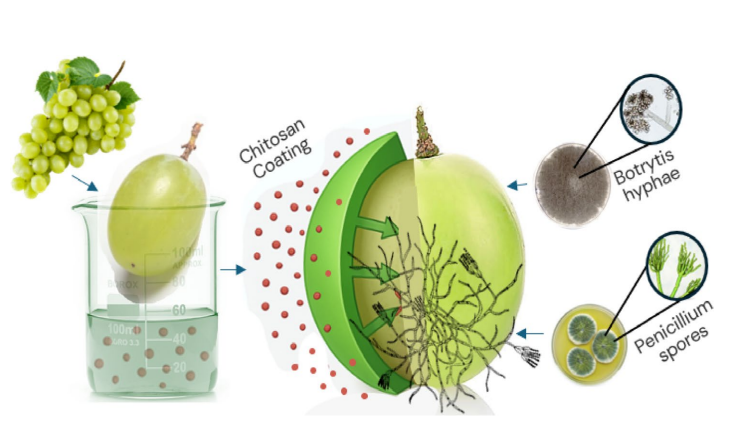

En comparación, las nanopartículas de selenio-quitosano (Se-ChNP) logran una inhibición del 92 % de B. cinerea en uvas mediante la inducción de ROS y la disrupción de la pared celular.

Los recubrimientos comestibles a base de quitosano y alginato previenen la descomposición mediante la creación de barreras físicas y el aumento de las enzimas del huésped: la SOD en un 68 %.

Los reguladores de crecimiento de los polimorfismos (SA) y los reguladores de crecimiento de los polimorfismos (MT) activan genes PAL y PR mejorados y reducen la enfermedad entre un 55 % y un 80 %.

La integración potencia todos estos efectos, y las nanopartículas de Se-Ch y el almacenamiento en frío ofrecen una sinergia del 76 % al 94 % gracias a la supresión de múltiples dianas y la potenciación de las defensas del huésped.

Sin embargo, existen algunas limitaciones: cuando se usannanopartículas de Se-Ch, el costo es fundamental; específicamente para su eficacia, las nanopartículas de Se-Ch solo funcionan bien en uvas.

En cuanto a la regulación de residuos, no tienen la regulación adecuada para las nanopartículas; pero para equilibrar todos estos aspectos críticos, se deben utilizar biosensores y protocolos para los cultivos.

Este documento compara críticamente las diferentes estrategias, analiza sus éxitos y fracasos para cada cultivo, analiza los hallazgos contrastantes y destaca las áreas principales que requieren mayor estudio, como su aplicación a las hortalizas y el manejo de las regulaciones. Las prioridades para futuras investigaciones incluyen el desarrollo de soluciones de bajo costo y la experimentación con una amplia gama de cultivos para mejorar la sostenibilidad de la gestión poscosecha y satisfacer la demanda mundial de alimentos.

Introducción

Las enfermedades poscosecha representan una amenaza importante para el suministro de alimentos producidos en todo el mundo, y el deterioro de frutas y verduras durante el almacenamiento y el transporte resulta en enormes pérdidas económicas. La ruptura de la relación entre la demanda y la oferta de la fruta significa que hongos mortales como Botrytis cinerea, Penicillium digitatum, necrosis y Rhizopus stolonifer pueden llevar a una disminución en el rendimiento comercializable de cultivos susceptibles en condiciones desfavorables de hasta un 30%–50% (Romanazzi et al. 2018). Por ejemplo, B. cinerea, que es un patógeno primario del moho gris, ataca por sí solo a más de 200 especies de plantas, y la pérdida anual en el rendimiento de la uva se estima entre el 20% y el 25% en algunas partes del mundo según Dean et al. 2012.

El establecimiento de estos hongos, como las especies de Aspergillus, produce micotoxinas, como la ocratoxina A, lo que agrava la situación de la inocuidad alimentaria, ya que algunas frutas almacenadas alcanzan niveles de micotoxinas superiores al límite permisible de 2 μg/kg (Battilani et al., 2006).

Anteriormente, estas pérdidas se han gestionado mediante métodos químicos, concretamente fungicidas sintéticos; sin embargo, estos han resultado ineficaces debido al desarrollo de resistencia entre los patógenos y a sus efectos adversos sobre el medio ambiente.

Según investigaciones realizadas, la aplicación frecuente de fungicidas aumenta el nivel de resistencia en las poblaciones de P. digitatum hasta en un 70 % en los 5 años siguientes a su aplicación (Holmes y Eckert, 1999). Estos niveles de residuos, que alcanzan el límite máximo permisible de la sustancia química en frutas, incluidos los cítricos, han provocado medidas regulatorias y la repulsión de los consumidores (Sivakumar et al., 2016). Esto ha impulsado un cambio y la adopción de enfoques sostenibles y ecológicos para controlar las enfermedades, mejorando al mismo tiempo la resistencia innata de las plantas. Se prevé que la población mundial alcance los 9700 millones de personas para el año 2050, lo que requerirá un aumento de al menos el 70 % en la producción de alimentos (FAO, 2017). En esta revisión, se comparan estas técnicas en función de sus métodos (p. ej., el uso de ROS frente a la eliminación de nutrientes), su eficacia en diferentes entornos y diversos factores prácticos (p. ej., su coste y su aplicabilidad a gran escala). Analizamos las diferentes formas en que se utilizan los agentes biológicos, como su bajo rendimiento en el campo, y señalamos dónde los investigadores aún no están acertados, por ejemplo, en el caso de las hortalizas, para planificar mejores soluciones.

Esta revisión evalúa exhaustivamente estrategias innovadoras y sostenibles: control biológico (bacterias y levaduras), nanotecnología (diversas nanopartículas), recubrimientos comestibles y reguladores del crecimiento vegetal (RGV) para el manejo de enfermedades poscosecha en frutas y hortalizas.

Mediante la síntesis de mecanismos, eficacia y limitaciones, buscamos abordar los desafíos globales de la seguridad alimentaria, destacando al mismo tiempo sus aplicaciones en diversos cultivos (Ikram et al., 2024).

El objetivo principal es evaluar la eficacia y los mecanismos subyacentes de estas estrategias innovadoras, basándose en evidencia cuantitativa para destacar su potencial y limitaciones.

Los agentes de control biológico, si bien son eficaces para reducir la germinación de esporas de P. digitatum en un 85 % en algunos ensayos, enfrentan desafíos de escalabilidad debido a su dependencia de una colonización rápida, cuya eficacia se reduce al 40 % en condiciones de almacenamiento fluctuantes (Droby et al., 2009).

Las soluciones basadas en nanotecnología, como las Se-ChNP, exhiben una notable actividad antifúngica —reduciendo el diámetro de las lesiones en un 73 % en comparación con el quitosano solo—, pero su aplicación se limita actualmente a cultivos específicos como la uva, lo que plantea interrogantes sobre su adaptabilidad más amplia (Salem et al., 2022).

Un objetivo secundario es identificar brechas y proponer futuras direcciones. La integración de Se-ChNP con el almacenamiento en frío, por ejemplo, prolonga la vida útil entre 14 y 21 días en comparación con los métodos tradicionales. Sin embargo, el costo de la síntesis de nanopartículas (estimado entre 5 y 10 dólares/kg) podría dificultar su adopción comercial (Youssef et al., 2019). De igual manera, si bien los tratamientos con SA elevan el contenido fenólico total en un 28 % en las frutas tratadas, sus efectos fitotóxicos en concentraciones superiores a 2 mM justifican una mayor investigación (Zhang et al., 2021). Este análisis crítico busca combinar los hallazgos de la investigación con su aplicación en casos que han revelado la urgente necesidad de mejorar la gestión poscosecha.

Índice

2 Alcance de la revisión

4 Patógenos poscosecha y pérdidas

3 Perspectivas críticas e implicaciones más amplias

5 Patógenos poscosecha comunes

6 Desafíos patogénicos específicos

7 Factores que influyen en el desarrollo de enfermedades

8 Biología de los patógenos e interacciones con el huésped

9 Implicaciones económicas

10 Perspectiva crítica

11 Estrategias de control biológico

11.1 Antagonistas microbianos: agentes bacterianos

11.2 Antagonistas microbianos: soluciones basadas en levaduras

12 Mecanismos que impulsan la actividad antagónica

13 Enfoques sinérgicos con potenciadores bioquímicos

14 Análisis crítico de la eficacia y limitaciones

15 Implicaciones más amplias y lagunas en la investigación

16 Intervenciones basadas en nanotecnología

16.1 Nanopartículas en el control de enfermedades: sistemas basados en quitosano

16.2 Nanopartículas en el control de enfermedades: Aplicaciones especializadas

17 Mecanismos: Inducción de ROS y disrupción de la pared celular

18 Mecanismos: Administración dirigida e interacción con el huésped

19 Evaluación crítica: Ventajas y escalabilidad

20 Evaluación crítica: Riesgos y preocupaciones regulatorias

21 Futuras tendencias e implicaciones más amplias

22 Recubrimientos comestibles y su función

22.1 Tipos y composición: Recubrimientos a base de polisacáridos

22.2 Tipos y composición: Variantes proteicas y lipídicas

23 Mecanismos de acción: Efectos de barrera y antimicrobianos

24 Mecanismos de acción: Inducción enzimática y defensa del huésped

25 Mejora con aditivos: Probióticos y aceites esenciales

26 Perspectivas críticas: Impacto sensorial y desafíos prácticos

27 Implicaciones más amplias y necesidades de investigación

28 Reguladores del Crecimiento Vegetal (PGR) en la Resistencia a Enfermedades

28.1 PGR Clave: Melatonina y Ácido Salicílico

28.2 PGR Clave: Metil Jasmonato y Candidatos Emergentes

29 Mecanismos: Inducción de Genes de Defensa

30 Mecanismos: Eliminación de ROS y Activación Enzimática

31 Efectos Sinérgicos: MT y Vías NO/ROS

32 Análisis Crítico: Dependencia de la Dosis y Eficacia

33 Análisis Crítico: Desafíos Prácticos y Variabilidad

34 Enfoques Integrados y Sinergias

34.1 Integración entre Nanotecnología y Métodos Físicos

35 Perspectivas Mecanísticas: Supresión de Patógenos Multidiana

36 Perspectivas Mecanísticas: Mejora de la Defensa del Huésped

37 Datos de apoyo para la Ecuación 2 (*)

38 Evaluación crítica: Rentabilidad e implementación

39 Evaluación crítica: Desafíos prácticos y variabilidad

40 Desafíos y futuras direcciones

40.1 Limitaciones actuales: Escalabilidad y barreras de costo

40.2 Limitaciones actuales: Asuntos regulatorios y de especificidad

40.3 Tendencias emergentes: Biosensores y agricultura de precisión

40.4 Tendencias emergentes: Ingeniería genética para la resistencia

40.5 Recomendaciones: Protocolos estandarizados y aplicaciones más amplias

40.6 Perspectivas futuras: Equilibrio entre innovación y viabilidad

Conclusión

La nanotecnología y el control biológico, junto con los recubrimientos comestibles y los reguladores de crecimiento vegetal (RGV), ofrecen un enfoque adecuado para las enfermedades poscosecha de frutas y hortalizas, especialmente las atribuibles a infecciones por B. cinerea y P. digitatum.

Dos ejemplos de esta combinación son las nanopartículas de cromo-serina (NPS) con almacenamiento en frío, que reducen hasta un 90%–95% la pudrición de la uva mediante un aumento del 68% de la SOD y la destrucción de las paredes celulares fúngicas, y los agentes de biocontrol como Bacillus amyloliquefaciens, incorporados en recubrimientos de quitosano, que agrian hasta un 85% de P. digitatum mediante COV y antagonismo de nutrientes.

Algunos de los posibles métodos de control de enfermedades poscosecha incluyen recubrimientos comestibles con materiales añadidos como el aceite de tomillo, que reducen la pudrición por Colletotrichum gloeosporioides en mangos en un 92%, mientras que los reguladores del crecimiento vegetal, como el ácido salicílico (AS), aumentan los compuestos fenólicos en un 28% en las bayas de Goji, reduciendo así la pudrición en un 70%.

Por lo tanto, estas intervenciones se han diseñado para mejorar la calidad del almacenamiento eliminando la eficacia de los patógenos y aumentando la capacidad inmunitaria del huésped entre un 20 % y un 40 % más que cada una de ellas. Sin embargo, su popularidad también depende de los altos costos (5-10 $/kg para la nanotecnología), la variación (degradación del 50 % a 25 °C) y los problemas legales; se trata de un futuro de formulaciones rentables y agricultura de precisión para las cadenas de suministro de fruta.

Tablas

1 - Antagonistas microbianos y sus mecanismos de acción

2 - Nanopartículas y sus efectos sobre patógenos poscosecha

3 - Recubrimientos comestibles y su impacto en el manejo de enfermedades poscosecha

4 - Reguladores del crecimiento vegetal y mecanismos de resistencia inducida

(*) Ecuación (2): El modelo sinérgico de resistencia a enfermedades cuantifica la sinergia (S) como el porcentaje del efecto combinado (EA+B) de dos tratamientos (p. ej., Se-ChNPs+almacenamiento en frío) respecto a la suma de sus efectos individuales (EA+EB).

La figura es la Fig. 2 del artículo original: Mecanismos de recubrimientos comestibles en una uva para el control de enfermedades poscosecha. El diagrama ilustra una vista transversal tridimensional de una uva recubierta con quitosano, que muestra el efecto barrera al bloquear las esporas de Penicillium y la acción antimicrobiana. Inspirado por Bautista-Baños et al. (2006) y Wang, Li, et al. (2021).

Fuente

Innovative Strategies for Postharvest Disease Management in Fruits and Vegetables: A Comprehensive Treatise

Qudrat Ullah, Muhammad Waqar, Nimra Sajjad, Farhang H. Awlqadr, Muhammad Tayyab Arshad, Sammra Maqsood, Kübra Sağlam, Nimra Maqsood, Md. Sakhawot Hossain, Ali Ikram, Thanet Khomphet & Kodjo Théodore Gnedeka1

WILEY, Food Science & Nutrition, Open Access

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/fsn3.70850

Noticias relacionadas

La evolución del control poscosecha: Un recorrido histórico de la mano de Janssen PMP en la IV Jornada de Cítricos

.gif)